京都コンピュータ学院(KCG)創立者で初代学院長の長谷川繁雄先生の命日である「閑堂忌」(7月2日)に際し,KCGグループは2025年7月4日,講演会,墓参などの記念行事を実施しました。荒井修亮・学校法人情報大学 京都情報大学院大学(KCGI)教授が「見えないものを観るバイオロギング ―水圏生物を追いかける―」と題して,KCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライト6階大ホールで記念講演。学生・教職員は,荒井教授の先進的な研究の話を聴き,同じく情報処理技術教育のパイオニアとして尽力された長谷川先生のご遺徳を偲びました。この日は,菩提寺の百万遍知恩寺に皆で墓参。KCG京都駅前校では学生有志によるフリーマーケットも開かれました。

長谷川繁雄先生は1986年7月2日,享年56歳で逝去され,2025年は没後39年となります。「閑堂」は先生の雅号で,「世俗から離れ,瞑想にふける閑静な空間」を意味しています。

記念講演した荒井教授は,京都大学農学部水産学科出身で農学博士,専門は海洋生物環境学です。農林水産省に入り,水産庁や科学技術庁などで13年間勤務したあと京大に戻り研究者となりました。国の第39次南極地域観測隊員を務めてから,京大に新設された情報学研究科に転任,情報学と海洋生物学を融合させたバイオロギング,バイオテレメトリーなど先進的な調査手法をさまざまな水圏生物に応用する研究に取り組みました。京大教授,国立研究開発法人水産研究・教育機構理事(水産大学校代表),日本バイオロギング研究会会長などを歴任,京大名誉教授です。

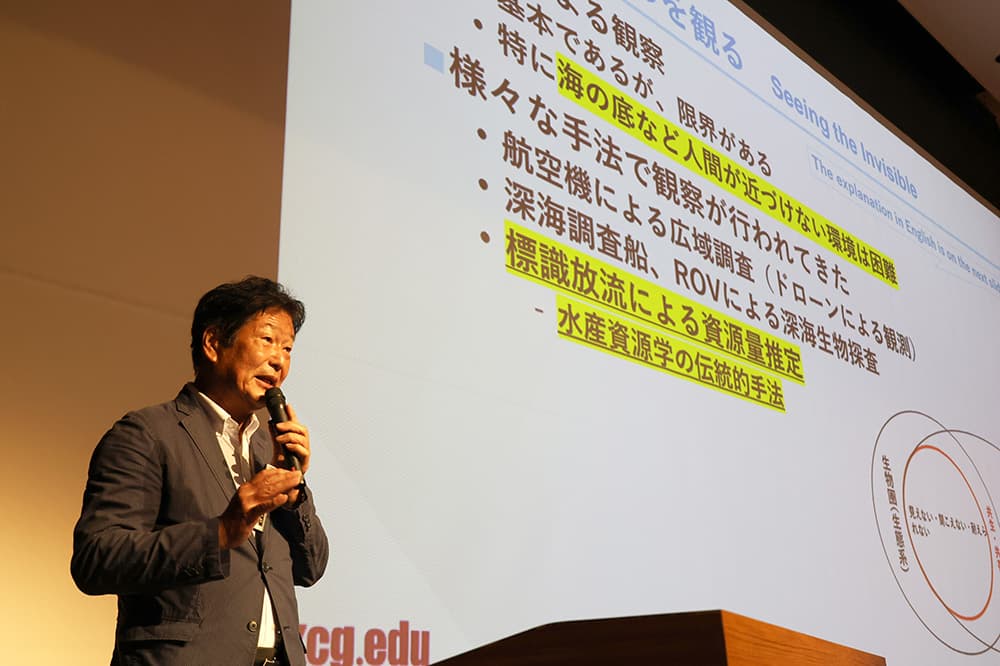

荒井教授は講演で,バイオロギングについて「動物の行動や生態を理解するために装着するデバイスに関する技術」「マイクロデータロガー(記録装置)や発信器を対象生物に装着して,さまざまなデータを取得する」「水産資源学の伝統的観察をスマート化した手法」と説明。この技術の進化,自身の研究内容や成果とともに,バイオロギング(Biologging)は和製英語ながら現在は専門用語としてネイティブスピーカーにも定着していると紹介しました。具体的な研究として,京都で「グジ」と呼ぶ高級魚のアカアマダイに超音波発信器を装着して調べた結果,漁業関係者の間で夜行性と言われていた生態について,実は日中に巣穴から出て活動していることが判明した,など親しみやすい事例で詳しく解説しました。

墓参は,学生・教職員とも授業を優先しながら時間を調整して京都市左京区の知恩寺を訪れました。それぞれ墓前で手を合わせ,先生のご冥福とKCGグループのいっそうの発展をお祈りしました。

フリーマーケットはKCG京都駅前校1階エントランスで開催。留学生ら学生有志が,それぞれの出身地の特産品やお菓子などを持ち寄り,“店頭”に並べました。学生,教職員が集まって輪投げゲームも楽しみ,にぎやかで国際色豊かなマーケットになりました。